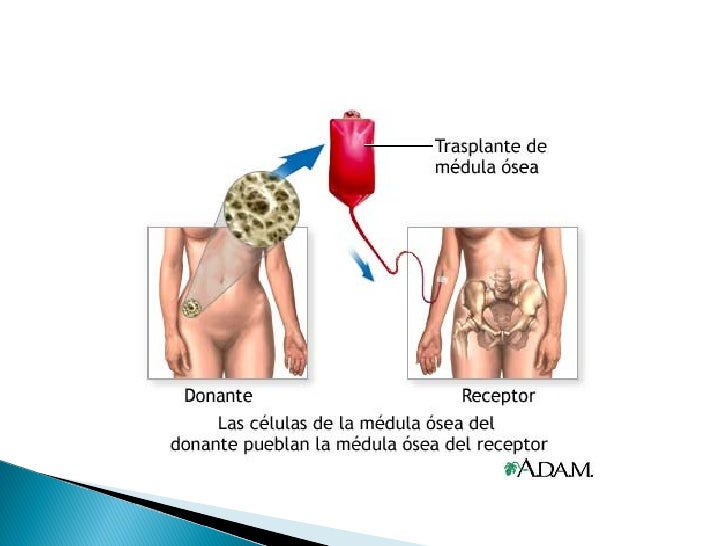

Un trasplante es un procedimiento para reemplazar la médula ósea dañada o destruida por células madre de médula ósea sana.

La médula ósea es el tejido graso y blando que se encuentra dentro de los huesos. La médula ósea produce glóbulos rojos y las células madre son células inmaduras en la médula ósea que dan origen a todas las células sanguíneas diferentes.

El trasplante es un tratamiento médico en el que no hay cirugía. Es necesario administrar una dosis de quimioterapia mucho más alta de la que cualquier ser humano puede tolerar, por ello, las células progenitoras solo se obtienen de médula ósea en casos muy especiales.

Posibles tratamientos con células madre

El único tratamiento aprobado hasta el momento con empleo de células madre, en cualquier parte del mundo, es el del trasplante alogénico de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) de un donante a un paciente, ya sean las mismas tomadas de la médula ósea, de la sangre periférica o de la sangre del cordón umbilical. Estos trasplantes son un recurso terapéutico aceptado, utilizado y con buenos resultados.

Por otra parte no existe ninguna evidencia clínica que indique su eficacia terapéutica en otras enfermedades como Parkinson, Alzheimer, diabetes, etcétera. Todo uso de células madre que no sea el trasplante de médula ósea, es experimental.

- Tipos de trasplante según el donante:

- Trasplante singénico. Es el realizado entre hermanos gemelos univitelinos. No hay posibilidad de rechazo ya que estos hermanos son genéticamente idénticos. es un tipo de trasplante poco común ya que es poco frecuente que el paciente tenga un hermano gemelo univitelino.

- Trasplante alogénico. Es el que se da entre dos individuos con diferencias genéticas pero con el mayor parecido posible. Es decir, hermanos, otros familiares, donantes haploidénticos, donantes no emparentados obtenidos de los registros nacionales de médula.

- Autotrasplante: Consiste en la extracción de células progenitoras del propio paciente antes de la administración del tratamiento. Tras el tratamiento serán reinfundidas dichas células.

INDICACIONES PARA EL TRASPLANTE CON CÉLULAS MADRE

Existen una serie de enfermedades para las cuales su aplicación es necesaria, dichas enfermedades son las siguientes:

Neoplasias

|

Otras enfermedades

|

LLA (Leucemia linfoide aguda)

|

Enfermedades autoinmunes

|

LMC (Leucemia mieloide crónica)

|

Anemia aplásica

|

SMD (Síndromes mielodisplásicos)

|

Hemoglobinuria Paroxística Nocturna

|

SMP (Síndromes mieloproliferativos)

|

Anemia de Fanconi

|

Linfoma

|

Anemia de Blackfan.Diamond

|

Tumores sólidos

|

Talasemia

|

LLC (Leucemia linfática crónica)

|

Inmunodeficiencias

|

LMMJ (Leucemia mielomonocítica juvenil)

|

Síndrome de Wiskott-Alddrich

|

Mieloma

|

Errores congénitos del metabolismo

|

- Medline Plus [Internet] Todd Gersten, MD, Hematology/Oncology, Florida Cancer Specialists & Research Institute, Wellington, FL. [Actualizado: 03/10/17; citado:07/11/17]Disponible en: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003009.htm

- Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. [Internet]. Información sobre tratamientos con células madre. Ministerio de Salud; República Argentina. [Citado: 12/11/17] Disponible en: http://www.incucai.gov.ar/files/docs-incucai/Celulas-madre/05-doc_celulas_madre.pdf